USCIRE CON LA VESTE MIGLIORE

Meditazioni per la Settimana Santa

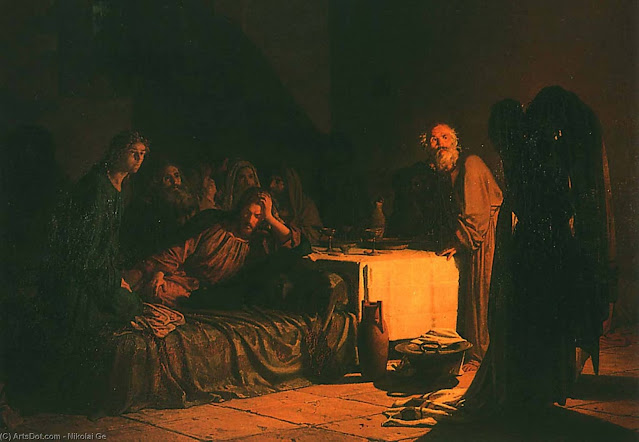

I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?». Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariòta. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. (Gv 13, 22-27; 30) |

Mangiare, entrare, uscire.

I verbi cardine del Martedì santo potrebbero essere questi. Tre verbi di movimento ricchi di significati e di risonanze bibliche, tre parole che richiamano altre parole di Gesù, altri ammonimenti per i discepoli; tre verbi che rimandano alle condizioni esistenziali dell'essere umano, e a quelle più profondamente spirituali.

Mangiare è innanzitutto un gesto di vita: il cibo è energia, forza. Rimanerne senza è pericoloso. Perché di fame, letteralmente, si muore.

Mangiare, ancor di più, è un gesto "sacro" di vita: la sua sacralità gli deriva dal fatto che il cibo è dono di Dio. Nelle primissime pagine della Bibbia è il Creatore a "piantare" alberi da frutto nel giardino dell'Eden, e a creare gli animali della terra e dell'acqua, affidati alle cure dell'essere umano. Tutto deve essere "pronto", "apparecchiato" per l'uomo prima che questi faccia la sua apparizione.

Mangiare è poi un gesto così sacro da essere scelto da Gesù come ultimo atto di condivisione coi suoi; e mangiare è il gesto sacro che Egli stesso ha voluto per rimanere sempre con noi, diventando culmine e fonte della vita cristiana in un pezzo di pane: l'Eucaristia.

Ciò che si mangia entra nell'uomo: il boccone che Gesù porge a Giuda passa attraverso le mani del Maestro, poi quelle del discepolo, ed entra infine in lui attraverso la sua bocca.

Mangiare è verbo che richiama – in senso lato – l'adorare, ad orare, portare alla bocca. Si "santifica" ciò che si mangia se nell'atto stesso del nutrirsi ci si ricorda che il cibo è un dono di Dio, oltre che delle mani dell'uomo. Il cibo è "sacro", perciò non va sprecato... lo abbiamo sentito ripetere tante volte dai nostri genitori e forse ancora di più dai nostri nonni, da quelli che di più hanno faticato per ricavare il cibo dalla nuda terra. Il cibo è sacro, e ci permette di adorare Dio nella sua bontà di Padre che si premura anche nel donarci il nutrimento per il corpo.

Che sentimenti e quali atteggiamenti provoca allora in noi il nutrirsi? Di ringraziamento nel poco come nel molto, o di rabbia verso chi ha di più, nei confronti di chi fa sperequazione con le risorse della terra, o, ancora, di inquietudine per il futuro?

Cosa "esce" del nostro cuore in relazione a quest'atto simbolico e materiale del mangiare?

Abbiamo fiducia nella Provvidenza di Dio, quel Padre a cui Gesù ci ha insegnato a chiedere ogni giorno il "nostro pane quotidiano"? Abbiamo la stessa fede e capacità di condivisione della vedova di Sarepta di Sidone, che credendo alle parole del profeta Elia, prepara una piccola focaccia con quel poco che aveva in casa, e ha di che sfamarsi, lei e tutti quelli di casa e il profeta stesso, per diversi giorni; abbiamo la stessa fede dei discepoli, che sulla parola del Maestro distribuiscono i cinque pani e due pesci di un ragazzo a migliaia di persone, raccogliendone alla fine anche dodici ceste di avanzi?

Oppure siamo come il ricco epulone, comodamente seduto attorno alla sua mensa imbandita, che non ha compassione per il povero Lazzaro, che si sarebbe accontentato solo delle briciole di quella tavola? «Pancia piena non crede a chi è a digiuno»... per dirla con un detto popolare. Solo a pancia vuota, nell'Aldilà, il ricco si accorgerà, infatti, (ma in ritardo) del male fatto.

Non è ciò che entra in noi a renderci impuri, ma ciò che coltiviamo nel nostro cuore (cfr. Mc 7, 18-23), da questo dipende che la sazietà non ci accechi; che l'abbondanza non ci renda sempre più avidi; e che il dono anche di un semplice boccone – come quello che Giuda riceve da Gesù – non perda il suo valore "simbolico" oltre che materiale, ma che conservi tutto il suo valore, anche "affettivo"... quando ci viene da una persona cara.

Mangiare è un atto sacro, eppure può diventare anche una tentazione. Ma rispondere a questa è in potere di ognuno di noi. Adamo ed Eva cedono alla seduzione del serpente e si nutrono del frutto dell'albero che non dovevano toccare; Gesù, invece, alla tentazione nel deserto di trasformare le pietre in pane risponde ricordando a ognuno di noi che «non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).

In conclusione, ciò che esce da noi non è diverso da noi. il Verbo di Dio era Dio, la Parola del Padre, ed è "uscito" dalla sua dimensione di totalmente Altro per essere la Parola incarnata. Ma nella sua esistenza umana ha deciso di ribadire ogni giorno questo suo sì, nutrendosi nel profondo di Dio Padre.

Non possiamo incolpare altri o altro del nostro agire e del nostro essere. Siamo noi stessi a "uscire" fuori per quello che intimamente abbiamo deciso di essere, buoni o cattivi, giusti o ingiusti, credenti o increduli. A volte si può mentire, ma la menzogna non dura per sempre. Giuda, dopo aver fatto entrare in lui il boccone uscì: uscì allo scoperto, col piano di tradimento che fino ad allora aveva progettato. E se anche in quel momento era notte, Gesù già "sapeva", e sapeva il discepolo prediletto... e tutti gli altri l'avrebbero scoperto, più tardi. Perché il tempo della finzione, per quanto sembri solo un luogo comune, ha sempre i minuti contati.

Mangiare-entrare-uscire devono diventare i verbi del cuore.

Con cosa nutriamo il nostro cuore, per renderlo migliore, più buono, più generoso, più fedele? Permettiamo a Dio di entrare in esso non dall'esterno, ma dal profondo della nostra anima, perché lo trasformi a sua immagine e somiglianza? Solo un cuore abitato da Dio uscirà fuori, allo scoperto, con la sua veste migliore: la veste dell'amicizia, della fedeltà, dell'amore.